Le colloque, organisé par le programme ICHTYA, intitulé Animaux aquatiques en captivité (de l’Antiquité au XVIe siècle), se teindra à l’université de Caen (MRSH, campus 1) les jeudi 4 et vendredi 5 juin 2026.

Date limite d’envoi des propositions : 25 septembre 2025.

Les propositions, d’une longueur de 300 à 500 mots maximum, devront être rédigées en français ou en anglais, et être accompagnées d’un mini CV de 150 mots maximum, comprenant vos coordonnées et si possible un lien web vers une page personnelle ou institutionnelle présentant vos travaux et votre bibliographie. Envoi à brigitte.gauvin@unicaen.fr et thierry.buquet@unicaen.fr

Généralités

L’objet du colloque concerne l’étude des moyens, méthodes et lieux de captivité des animaux aquatiques, et les interactions entre les espèces captives et les humains. Même s’il sera question bien évidemment de la gestion des viviers, le colloque n’a pas pour problématique principale l’alimentation humaine. Il s’agit ici d’envisager la captivité des animaux aquatiques de façon plus globale, en s’intéressant notamment à leurs conditions de vie.

L’historiographie s’est intéressée à l’aquaculture et aux viviers principalement à travers l’alimentation et la pêche, notamment pour le Moyen Âge. L’histoire des ménageries – encore assez peu étudiée et encore mal connue pour la période médiévale – a surtout privilégié l’étude de la captivité des grands quadrupèdes exotiques. Elle s’est beaucoup moins intéressée à la faune aviaire, mis à part les rapaces utilisés en fauconnerie. Un important ouvrage collectif récemment paru s’est consacré à l’histoire anthropologique des volières (Encager le ciel, 2025). La captivité des animaux aquatiques n’a, quant à elle, pratiquement pas été étudiée dans le cadre des jardins et parcs animaliers d’apparat pour la période pré-moderne ; de même les conditions de l’élevage des poissons a peu intéressé les historiens des viviers – comme si l’on considérait que les animaux aquatiques, et surtout les poissons, ne faisaient pas réellement partie de la « ménagerie » ou plus largement de l’ensemble des animaux gardés dans l’entourage d’un prince, ou dans l’enceinte du château – pas plus que leur éventuel rôle dans ce cadre, au-delà de leur statut de réserve alimentaire.

Périodes et aires culturelles

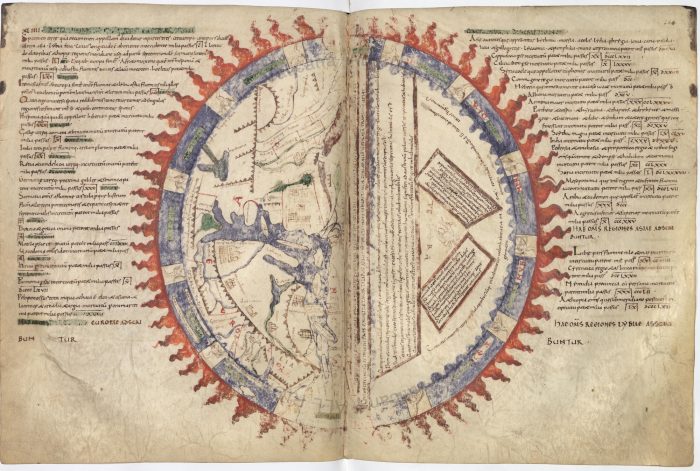

Antiquité gréco-latine ; Moyen Âge latin (y compris Europe du Nord) ; Byzance ; Islam médiéval et ottoman ; Renaissance ; XVIe siècle.

Disciplines

Histoire, philologie et littérature, anthropologie historique, anthropozoologie, archéologie, histoire des sciences (histoire naturelle), histoire de l’art et iconographie, animal studies.

Thèmes

Les contributions devront s’insérer dans au moins un des thèmes suivants :

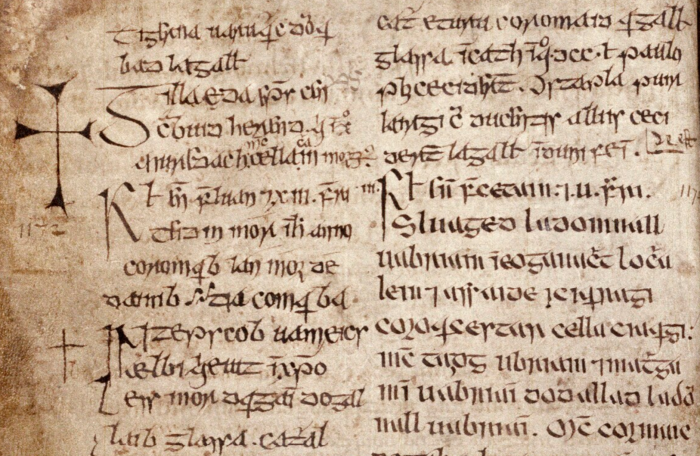

Lexique des espaces de captivité : on pourra s’interroger sur l’évolution des dénominations de l’Antiquité à la Renaissance : piscinae, vivaria (viviers), stagna (étangs), bassins, etc., dans la documentation textuelle (inventaires, comptabilités, traités pratiques, textes littéraires, encyclopédies, histoire naturelle).

Critères de choix des espèces : sont-elles d’origine locale ou exotiques ; garde-t-on des espèces marines ? Quels sont les autres critères de choix : l’aspect (taille, couleur), la valeur symbolique (espèces valorisées comme les anguilles, carpes ou esturgeons) ? Le colloque n’envisage pas seulement les poissons, mais tous les animaux anciennement considérés comme tels (y compris les mammifères marins et les céphalopodes), ou qui sont susceptibles de vivre dans un espace aquatique aménagé, par exemple : hippopotame, phoque, otarie, marsouin, morse, ours polaire, tortue, crocodile et divers reptiles. À ce propos, Barthélemy l’Anglais (De proprietatibus rerum 14.54) signale que dans certaines foveae (fosses, douves ou étangs) sont nourris des poissons et des reptiles de diverses espèces.

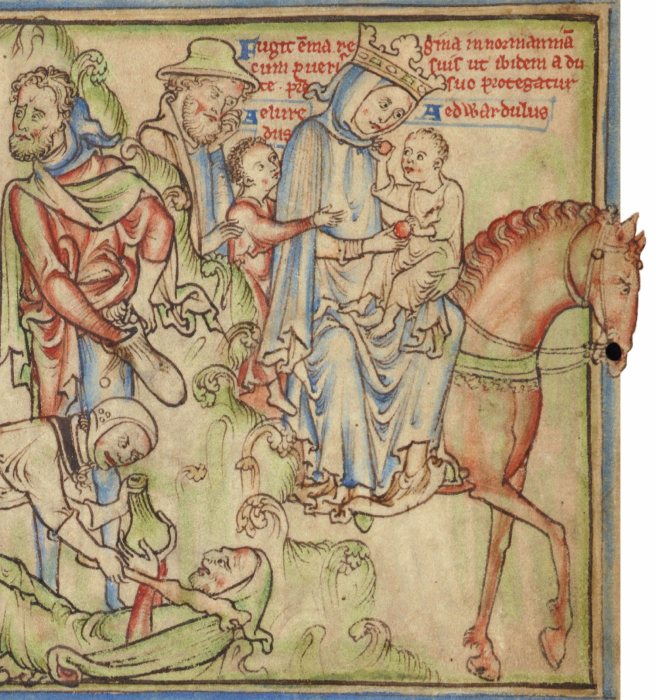

Conditions de captivité : Que sait-on de l’architecture et l’aménagement des viviers, mares et étangs artificiels, bassins, « piscines » et « aquariums » ? Avons-nous des informations sur les soins, le nourrissage, les techniques d’entretien, les coûts induits, et le personnel dédié ? Quelle adaptation à la captivité ? Quels sont les méthodes et coûts du transport depuis leur milieu naturel ou d’un lieu de captivité à un autre ? À ce propos, on ne se limitera pas aux poissons, mais également aux conditions de captivité des espèces vivant à la fois sur terre et dans l’eau. On s’intéressera également au contrôle et à l’organisation de la reproduction.

Fonctions multiples : Peut-on distinguer les usages alimentaires (réserves vivantes, alimentation de prestige) des usages d’agrément (ornement, symbolique, curiosité, jeux et spectacles) dans les sources textuelles et iconographiques ou dans les restes archéologiques ?

Quelle place pour les lieux de captivité : Quels rapports avec l’espace du jardin, des volières, de la ménagerie, de l’espace privé, abbatial ou castral ? Comment s’articulent les bassins et les volières et plus généralement la co-existence entre oiseaux et poissons (en pensant notamment à l’aménagement d’étangs pour les cygnes, canards, etc.) ? On essaiera de bien différencier les viviers d’élevage autonomes (principalement destinés à l’alimentation) de ceux appartenant à l’espace castral ou monastique (y compris les fossés et les douves).

Relation homme-animal : Quelles sont les relations entre les employés des viviers ou les propriétaires et les animaux aquatiques : pouvait-il exister des liens « affectifs » avec certaines espèces ? On se questionnera également sur les échanges possibles et les interactions, notamment avec les éleveurs ou gardiens au moment du nourrissage. Certains auteurs, par exemple Pline l’Ancien, Augustin, Vincent de Beauvais, ou encore Rondelet, ont mentionné la sensibilité des poissons à la présence humaine et leur réaction aux appels sonores des gardiens. Les sources ont-elles conservé des informations sur le plaisir procuré par l’observation d’espèces aquatiques captives ? Avons-nous des témoignages sur des possibles apprivoisements et dressages de certaines espèces, comme celui des murènes apprivoisées chez Pline ?

Savoirs zoologiques : Quel a été le rôle éventuel de l’observation des espèces aquatiques captives dans l’élaboration de savoirs zoologiques sur la faune aquatique ?

Dimension sociale et politique : Quel est le rôle des viviers et bassins dans l’affirmation du statut social et la mise en scène du pouvoir – comme, par exemple, dans le cas extrême de Pollion, qui jetait à ses murènes les esclaves qu’il voulait punir ?

Bibliographie indicative

Aston Michael (éd.), Medieval Fish, Fisheries and Fishponds in England, Oxford, British Archaeological Reports, 1988 (BAR British Series 182).

Bardati Flaminia, Bondaz Julien et Roustan Mélanie (éd.), Encager le ciel : histoire, anthropologie et esthétique des volières, Paris, Publications scientifiques du Muséum national d’Histoire naturelle, coll. « Natures en sociétés », n˚ 9, 2024.

Bonow Madeleine, Olsén Håkan et Svanberg Ingvar (éd.), Historical aquaculture in Northern Europe, Huddinge, The Library, Södertörn University, 2016.

Hauck Karl, « Tiergarten im Pfalzbereich », in Deutsche Königspfalzen, Beiträge zu ihrer historischen und archäologischen Erforschung, Göttingen, Vandenhoeck und Ruprecht, 1963, vol. 2/1, p. 30‑74.

Higginbotham James, Piscinae. Artificial Fishponds in Roman Italy. Chapel Hill – Londres, University of North Carolina Press, 1997.

Loisel Gustave, Histoire des ménageries de l’Antiquité à nos jours, Paris, O. Doin et fils, 1912, vol. 1.

Nash Colin E., The History of Aquaculture, Ames (Iowa), Wiley-Blackwell, 2011.

Pieragnoli Joan, La cour de France et ses animaux (xvie–xviie siècles), Paris, PUF, 2016.

Organisation

Colloque organisé par le programme ICHTYA du Centre Michel de Boüard (CRAHAM, UMR 6273). ICHTYA est dédié à l’histoire de la transmission des savoirs ichtyologiques, de l’Antiquité à la Renaissance.

Présentation d’ICHTYA : https://craham.unicaen.fr/programmes/ichtya-corpus-de-traites-latins-dichtyologie-et-histoire-des-savoirs-sur-la-faune-aquatique/

Bibliothèque ICHTYA : https://ichtya.unicaen.fr/lab/bibliotheque/accueil.html

Organisateurs :

- Brigitte Gauvin (Université de Caen, Craham)

- Thierry Buquet (CNRS, Craham)